このような症状は

ありませんか?

仕事がつらく、

休みたい

気分が落ち込む

職場に

苦手な人がいる

パワハラ、セクハラ

を受けている

精神科の初診の

予約が取れない

精神科を受診する

ハードルが高い

眠れない

朝、起きられない

会社をやめたい

欠勤が続いている

職場に

苦手な人がいる

パワハラ、セクハラ

を受けている

会社をやめたい

欠勤が続いている

当院の心療内科医・

精神科医が診断し、

あなたのつらい症状に寄り添います。

仕事を休んで

治療が必要と判断した場合は、

医師が自宅療養が必要な旨の診断書を

作成させて頂きます。

お気軽にご相談ください。

当院の5つの特徴

スマホで診療が完結

スマホのみで、受診がすぐにできます。クリニックへの来院が不要です。診断書は、クリニックの公式LINEでお送りします。

診断書の即日発行

休職に関する診断書や仕事の負担の軽減に関する診断書などを発行できます。

※診察の際に医師にご相談ください。

※医師の診察により、発行できない場合もあります。

当日予約可能、全国対応

初診OK 最短で当日受診できます。

ご予約の空き状況は、公式LINEでお問い合わせください。

全国どこからでも受診OK

スマホ1つあればどこからでも診療が受けられます

お家から受診できます

夜間土日の受診が可能

朝9時~夜24時まで診療しています。

夜遅くでも、受診ができます。

ご予約は公式LINEからお気軽にご連絡ください。※完全予約制

(休診日や診療時間については、ホームページ・LINEよりご確認ください。)

診察は健康保険適用

診察には健康保険が適用されます。

傷病手当金申請書の作成も可能です。

これらが1つでも当てはまる場合、

うつ病や適応障害、不安障害、

睡眠障害などの可能性があります。

うつ病や適応障害などの場合、

悪化する前に早めに休養をとるなどの

治療することが重要です。

ご自宅で療養すること自体が、

治療となります。

疲れた心と体に休息をあたえ、

健康をとりもどしましょう。

◯診断書について

休職する際には、職場から診断書の提出を求められることが一般的です。当院では、休職の際に必要となる診断書や仕事内容を会社に配慮を求める診断書を発行しています。

詳しくは、医師にご相談ください。

仕事の休職の流れ

心療内科、精神科を受診

クリニックを受診し、医師に休職に必要な診断書の作成を相談する。

当院では、受診日当日に診断書を発行し、患者さんのスマホにLINEでお送りしています。

会社に診断書を提出

上司や人事部に診断書を提出して、会社に休職を申し出ます。

診断書の提出後、すぐに休職に入るのが一般的です。

休職して療養する

休職中は、仕事のことは考えずに療養に専念しましょう。

休職中は、定期的に医師による診察を受けることが必要です。

症状が改善して復職

主治医の許可を得て、復職を職場と相談。

現在の職場の環境では復職が難しい場合は、退職や転職を検討。

-

Q 診断書は、どれくらいで貰えますか?

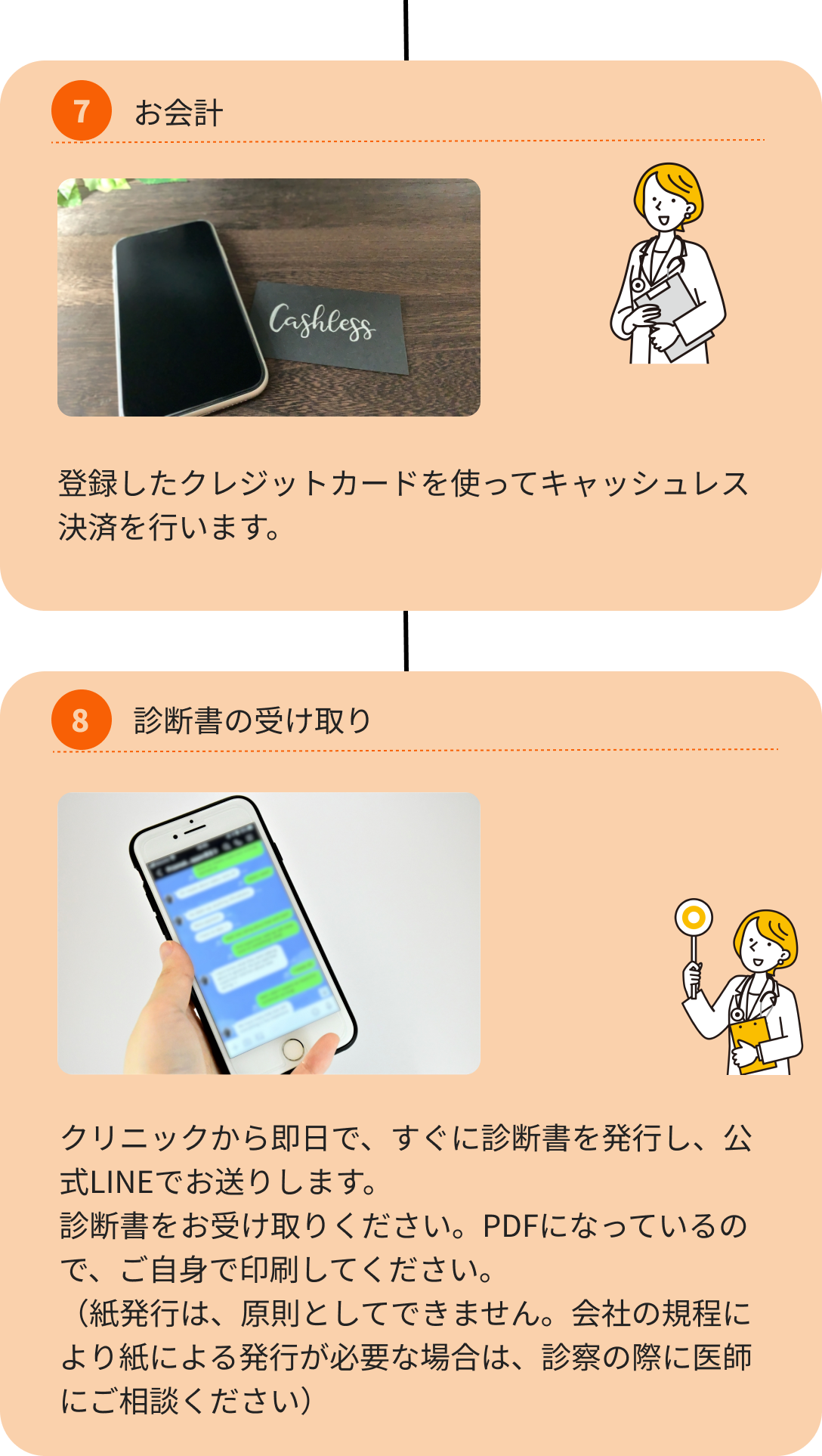

診断書は受診日の当日中に発行しています。公式LINEより診断書をお送りしています。(PDF形式)

紙媒体で提出する際は、ご自身で印刷して会社に提出してください。

診断書は、医師の診察を受けて、医師が必要と判断した場合に発行いたします。 -

Q 対応可能な診断書を教えてください

休職、休学、復職、復学、退職、環境調整(仕事の量・質・人間関係・配置転換、異動など)、保育園、美容師・薬剤師・看護師免許、警備、猟銃、通院証明書(治療の証明)、病名記載の診断書、生命保険診断書

- ※診断書発行料は一律5500円となります。

- ※発行の可否、内容は医師の判断となります。病名や記載内容の指定はできません。医師の診察のうえ、発行されない場合もございます。ご了承ください。

- ※基本的に当院の書式で発行致します。指定の書式や用紙がある場合は、事前に原本用紙を当院にご郵送いただく必要がございます。事前にお問い合わせください。

-

Q 仕事にいくのがつらく、休職したいです。どうしたらよいですか?

患者様それぞれによって、お気持ちや症状によって対応がわかれるため、判断が難しいですが、適応障害やうつ病で仕事に行けない場合の対応として、下記の3つが考えられます。

①休職する

②転職する

③退職する

④仕事の環境を配慮、調整してもらうこれらのうち、当院を受診いただく多くの患者様が、診断書をもとに休養をお取りになり、療養しながら様子を見て頂くケースが多くございます。

適応障害やうつ病、心のストレスをやわらげるための治療の基本として、まずは休養をとることが重要です。

過労、職場のつらい人間関係、上司のパワハラ、モラハラ、理不尽な事など、ストレスの原因から離れることは、決して逃げることではありません。

ご自身の心と体の健康を守れるのは、自分自身のみです。

疲れた心と体に休息をあたえ、健康を取り戻すための手段の1つが休職になります。

当院では

🔴(医師の判断により)休職に必要な診断書

🔴休職時に助けてくれる、サポートしてくれるお金(傷病手当金)のご案内

なども行っております。適応障害やうつ病でも、一般的なお体のご病気と同様に会社を休むことが可能です。

その上で、傷病手当金(休職時でもサポートしてくれる補助金)の制度を活用することによって、休業中でもしっかりと経済的、金銭的なサポートをうけることが可能となっております。

おつらい方は、1人で悩まずお気軽にご受診ください。

-

Q 利用の仕方がわかりません

利用方法の流れはこちら

-

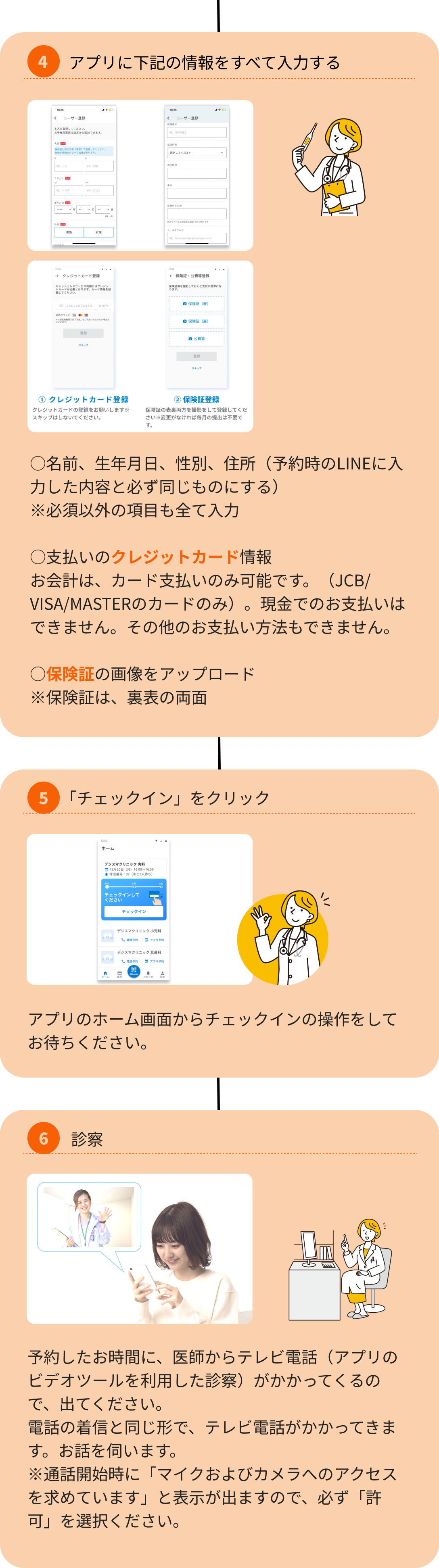

Q スマホ診療(オンライン診療)とはなんですか?

クリニックの予約、診療、会計、診断書の受け取りまでをスマホ1つで完結する診療のことです。

おうちにいながら、スマホ1つあれば受診できます。

-

Q どのような人が対象ですか?

主に休職を検討していて診断書が必要な方を対象としています。退職を考えている方でも受診可能です。

(休職、休学、復職、復学、退職、環境調整(仕事の量・質・人間関係・配置転換、異動など)、通院証明書(治療の証明)、病名記載の診断書、傷病手当金申請書、失業手当金の申請書などの職場で必要な各種証明書の発行が可能です。お気軽にLINEでお問合せ下さい。※医師の診察により記入できない場合もあります。)その他の診断書をご希望の場合は、【よくある質問:対応可能な診断書を教えてください】をご確認ください。

スマホで完結するので全国どこからでも、遠方の方でも受診できます。

-

Q 診察にはどれぐらいの時間がかかりますか?

診療時間の目安は、

初めての方(初診)は、15分〜

2回目以降の方(再診)は、10分〜

となります。 -

Q 予約したいです。どうしたらいいですか?

ご予約は、LINEで予約できます。(24時間可能)

※お電話ではご予約は出来ません。(院内システム上)

- 〈予約の流れ〉

- ①当院公式LINE(https://lin.ee/5EC7lDJ)のメニューボタンの『予約する』ボタンを押す。

- ②自動メッセージに沿って、自分の名前などを入力する(※登録必須。2回目以降の予約は、名前入力不要)

- ③もう一度、『予約』ボタンを押す。

- ④希望の予約日程を選び、予約確定。

- ※〈注意事項〉

- ・初回予約時に設定したログインIDとパスワードは、今後のログイン時に必要となります。お忘れにならないよう各自で管理をお願いいたします。 (2回目以降は基本的に自動ログインとなりますが、ログアウトされた際には再度入力が必要です。)

- ・予約の確認、キャンセル、変更は、マイページから行えます。

- ・マイページでのキャンセル、変更は2日前までとなります。それ以降は必ずお電話にてご連絡くださいませ。

- ・ご予約は『デジスマ登録』が必須です。必ずご登録ください。

iOS:https://link.digikar-smart.jp/ios

Android:https://link.digikar-smart.jp/android - ※Androidの方は、携帯の設定から通知をONにしてください。

-

Q 未成年ですが診察を受けられますか?

申し訳ありません。当院は、19歳以上の方のみの診察となっております。

(高校生以下は不可) -

Q お薬は出してもらえますか?

厚生労働省のオンライン診療に関するガイドラインに従い向精神薬の処方はできません。

お薬の処方を希望される方には、クリニックにお越しいただいての対面診療をご案内しております。 -

Q カウンセリングは受けられますか?

申し訳ありません。当院では、心理士によるカウンセリングは行っておりません。

当院が提携している復職専門の大手支援機関であり、心理士がいるニューロリワーク様・LITALICOワークス様のご紹介が可能です(休職中でご希望の方)

ニューロリワーク様で心理士による認知行動療法を受けることが可能です。

ご希望の際は、診察時にお伝えください。

-

Q 診察料はいくらですか?

<自己負担3割の方の目安>

・初診、再診(診断書代:5500円込み)→8000〜9000円程度

・再診(診断書なし)→3000円程度※あくまでも目安の料金であり、患者様によって前後します。

-

Q 支払い方法を教えてください

オンライン診療では、クレジットカード決済のみご利用可能です。(VISA/MASTER/JCBのみ)

※基本的に現金や振り込みでの会計は、できません。

現金会計をご希望の場合は、【来院診療】のご予約をお取りください。※デジスマのアプリ上にてクレジットカードのご登録が必須となります。

事前に引き落とし残高等のご確認をお願いいたします。※2025年5月1日より、オンライン診療をご受診の患者様、かつ、デジスマ決済が失敗になった場合は、決済手数料患として者様に別途330円(自費)ご負担いただきます。

(カード未登録、無効カードを登録された、カード残高不足、カード情報の誤りなどの患者様都合の理由でデジスマ以外の決済方法になった場合) -

Q 退職を考えています。退職直前に受診しても問題無いですか?

退職を考えている方でも受診可能です。

-

Q 休職したいけど、給料がなかったら生活ができないです。どうしたらよいですか?

給料のかわりにもらえるお金があります。休職中に生活を助けてくれる、サポートしてくれるお金です。傷病手当金といいます。

-

Q 傷病手当金とはなんですか?

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)は、精神的なご病気やケガ等で仕事を休んで、給料がもらえないときにもらえるお金です。もしものときの生活の保障です。

傷病手当金は、基本的に会社員で条件を満たせば誰でも受け取ることができ、退職後でも継続してもらうことができます。

傷病手当金の額は、月収の3分の2が目安です。

例えば、月収30万円の会社員の方であれば、約20万円が毎月もらえます。

傷病手当金をもらえる期間は、最長で1年6ヶ月間です。

詳しくは、保健協会、保健組合、会社に確認してください。 -

Q 傷病手当金の用紙は書いてもらえますか?

はい、可能です。

傷病手当金申請書の医師記入欄の記入を行います。

診断書も傷病手当申請書も、LINEで受け取れます。※一部の傷病手当申請書は、郵送対応になることもあります。

※労務不能と認めた期間の最終日以降の受診で記入が可能となります。

※医師の診察により記入できない場合もあります。

-

Q 失業手当金とはなんですか?

失業手当金(しつぎょうてあてきん)は、

仕事を退職した人が、新しい職を見つけるまでの間、生活を支えるためにもらえるお金のことです。ハローワークで手続きを行うことで受け取ることができます。

ハローワークに提出する用紙に医師が記載する部分があります。

医師が記載する部分を当院が記載が可能です。- ※必ず2回のクリニックの受診が必要です。(初診のみでは記載不可)

退職前に一度受診する(退職5日前〜退職日までに)→退職後にもう一度受診することで記載が可能となります。 - ※医師の診察により記載ができない場合があります。

失業手当金は、下記のような呼び方があり、基本的に同じ制度です。

- ・失業保険・失業手当・退職給付金・社会保険給付金

- ・基本手当

- ※失業手当金の不明点については、お近くのハローワークに電話して聞いてください。

- ※必ず2回のクリニックの受診が必要です。(初診のみでは記載不可)

-

Q 失業手当金の用紙は書いてもらえますか?

はい、可能です。

医師の診察時に、失業手当の用紙の記載が可能です。

(ハローワークでもらえる就労可否証明書、病状証明書、主治医の意見書など)※詳しくは、ハローワークにお問い合わせください。

※医師の診察により記入できない場合もあります。

※再診の方が対象です。(初診不可)

※退職前に一度受診していただき(退職5日前〜退職日までに)、退職後の再診にて記載が可能となります。(前職の退職理由が病気やケガによる体調不良であるという証明、そして今は就労できる状態であるかを証明するものであるため)

-

Q 患者様との信頼関係について

診療行為は患者様との信頼関係を基礎とします。

当院との信頼関係が喪失されたと判断した場合、診療を提供することは出来ません。

お電話、受付、LINE、診察時のやり取りにて、当院職員に対して暴言や高圧的な発言・態度をとられたり、無理な要求をされるかたは、治療をお断りする場合がございます。また、診断書の発行の可否やその内容については医師の判断となります。

病名や記載内容については指定できませんので、あらかじめご了承ください。

診察中に無理な要求があったり、医師の判断の結果、患者様の希望通りの診断にならなかった場合等でも、診療後の返金対応は一切行っておりません。

ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。【カスタマーハラスメントについて】

東京都カスタマーハラスメント防止条例(2025年4月1日施行)

以下の行為はカスタマーハラスメントに該当します。- ・暴力・暴言・人格を否定する言動

- ・過剰または不合理な要求

- ・電話等での拘束、わいせつな言動

- ・長時間の居座り、つきまとい行為

- ・SNS等:顔や名札を晒す、名指しして中傷